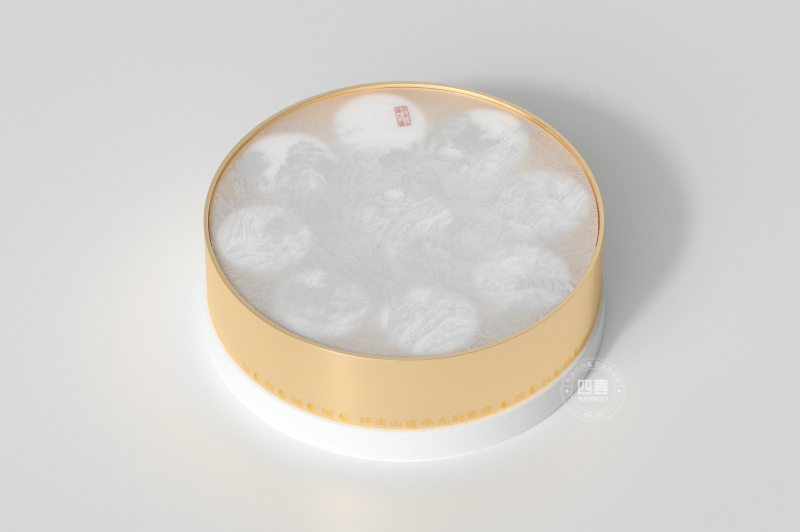

臺州光餅的基本介紹

光餅是用面粉加少許食鹽烘制而成的餅類食物,直徑約6厘米,中間帶有穿孔,食之香脆可口。光餅扁圓形小麥餅,爐烘胖發(fā),半脆半軟,可口而便保存。中有小孔可以串繩,便攜帶,俗稱“肚臍餅”。傳為明戚繼光抗倭?xí)r軍士所帶干糧,故又稱“光餅”。

歷史民俗

據(jù)說,戚繼光率領(lǐng)士兵追殺捕剿倭寇,貴在用兵神速,但行軍過程中,架鍋燒飯拖延不少時間,戚繼光又想不出其他的好法子。有一次,行軍至慈溪龍山東門外,一老農(nóng)為戚家軍獻(xiàn)上許多中間小孔、外置芝麻的咸餅以作慰勞,并對戚繼光說,這餅光光的,用繩子穿上帶在身邊,餓時即可充饑。消息傳開后,沿海各地的百姓爭相為軍隊做光餅。光餅名稱從此流傳開來。由于助戚家軍平倭有功,據(jù)說明嘉靖帝賜名曰“繼光餅”。也因為該餅略帶咸味,又稱咸光餅。

另有一種說法是,戚繼光解放了被倭寇關(guān)押的百姓后,把自己的干糧分給百姓充饑。于是百姓稱之為繼光餅。

制作方法

1.將面倒在案板上,加蘇打、精鹽、摻水500克左右,溶化調(diào)勻再加入酵母,和成

面團(tuán),搓成長條,揪成80個面劑,每個劑揉團(tuán),搟成扁圓形,中間戳個小洞,制成光餅

生坯。

2.在光餅爐里,放進(jìn)木炭,待爐溫升到50至70℃時,把爐中木炭收攏,讓四周火熄

滅,出爐內(nèi)水汽,迅速將餅坯貼進(jìn)爐壁內(nèi),用手將清水輕輕灑到餅上,使餅面發(fā)亮。旺

火使餅面呈淺黃色到金黃色,速將火撥攏,用小鏟鏟掉后出爐。